最新情報

最新情報2024年5月、9人の卒業生が教育実習生として母校に帰ってきました。懐かしい先生たちと顔を合わせてはにかむOBOGたち。時に先生から成長を褒められ、時にあの頃のように叱られ、時に生徒の前で先生として立ち振る舞い、絶賛社会勉強中です。

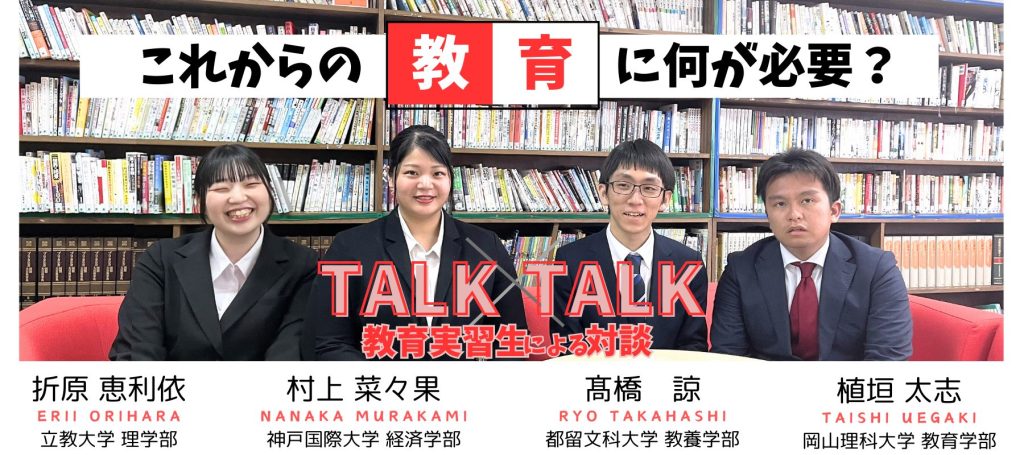

実習半ばを過ぎた6月11日(火)、3年間同じクラスに在籍した4人に集まってもらって、高校生活を思い出しながら「これからの教育」について語ってもらいました!

ーーー

Part 1

高校生活を振り返って

ー思い出すのはどんなことですか。

植垣)高校生活で良かったのは、やっぱり先生じゃないですか。中学生の時は勉強できなかったけど、木戸先生が個別最適化形式で英語を教えてくださって、めちゃくちゃ伸びたんです。だから、次は私がその形式で生徒に教えて、英語を好きになってもらいたいと思っています。そのために教育学部を選びました。私は、全然好きじゃなかった英語を好きになって、今教卓に立ってる。そういう経験をしてもらいたいなという想いがあります。

村上)教員になりたいと思ったのは梶村先生の授業に憧れたからです。「今日はこのプリントを自分で考えてやってね」って、出されたお題について自分で調べてまとめる。この授業、やる気になったんですよ。高校時代、ずっとよくわからなかったんです。「なんで教えてくれへんの」って。自分で答えを導き出すための授業なんだっていうのを三年の時やっと理解しました。それで先生になりたいなと思ったんです。あと宮田先生。担任でも、授業の受け持ちでもなかったんですけど、ずっと気にかけてくださって。大学受験やその面接練習も全部見てくださって。「先生向いてると思うで。機会があれば戻ってきたり、別の職場で先生として将来働いてみたら。」と言ってくださいました。それがきっかけで、いま教育実習生になってます。剣道部のキャプテンで、荒波を乗り越えていくのを見てくださってたんだと思います。

髙橋)この学校の魅力は、自由なところ。授業でも授業外でも、生徒の意見を尊重してくれる先生に恵まれました。私が言った事に対して、どうしたらサポートできるかという視点でいてくださった。試行錯誤しながらだったと思うんですけど、一緒に考えてくれたのがありがたかったです。すごく個性を尊重してもらいました。

折原)私は夏休みに毎日3時間4時間ぐらい、数学の佐野先生に教えてもらいました。方針を一緒に決めて「これやっといて」というのではなく、一緒に走ってくれる感じがすごい印象的だった。

植垣)数学だったら仁平先生も。一年生は基礎固めから始まり、「お前ならできる」とか、やる気の出る声かけでした。

ーーー

Part 2

私の哲学

ー先生方が寄り添ってくださったことが印象的だったようですね。その高校三年間で見つけたポリシーはありますか。

村上)諦めないこと。中学の時、先生になりたいと思ったことあったんですけど「やっぱり無理、絶対なられへん」って諦めかけた。それでも今こうやって教育実習してる。だから生徒たちも「何かやりたい、頑張りたい」って思ってるんやったら、自分のために最後までやりきって欲しいです。

植垣)高校の時にいろんな先生に出会って、この先生みたいな人になりたいっていう思いが強かったんです。どう行動したか、なぜそうなったか、振り返りながら自分にとっての幸せを分析することを心掛けていました。幸せの感じ方は人それぞれ違うので、自分で考えて自分で行動して振り返るのが大切だと学びました。

折原)高校時代は勉強ばっかりしてたけど、実は大学に入ってからの方が勉強が大変だったんです。周りは凄い進学校出身で国立大落ちの人が多くて、その中で戦う時にどうしようって。木戸先生は「他の人は関係ない。自分でやる。」みたいな感じだったので、自分で頑張るやり方を知っていたおかげで周りを意識しすぎずに頑張れたと思います。

髙橋)私が通う大学は、共通テストでは国語と英語と社会でだいたい8割9割取ってくる人たちが入学してきているので、勉強は大変です。教員免許の資格をとるのもちょっと大変。大学院を目指しているのですが、学部に関する基礎知識とか英語の勉強をもっとしないと論文書けないなあっていうのがあって。やっぱり高校時代にもうちょっと勉強しておけばよかったなあって思いながら、勉強してます。

ーやっぱり、勉強が一番大切だと思いますか。

植垣)勉強を頑張る人とか、ファッション重視の人とか、いろんな人がいていいと思います。「みんなが勉強でやってるなら、僕はパッションでいこう」みたいな。今回の教育実習でも、同じような実習生ばかりだと、「こうやって生きなきゃだめなんだ」って生徒に思わせてしまう。勉強も確かに大事ですけど、勉強だけではないことも伝えたい。生徒たちから見て「いろんな人がいていいんだな」と感じてほしいです。

村上)友達と話したりする時間も大切にしてほしいです。高校の思い出になります。

ーーー

Part 3

これからの教育

ー実習中に生徒を見て、これからの教育について考えていることはありますか。

植垣)授業観察してて思うことがあって。答えが載っている本があるのに見ようともせずに「わかりません」って聞いてくる生徒が多い。これから大切なことは、自分で一回立ち止まってみること。例えば、廊下を走ってはいけないっていうルールにしたって、ただ単にあるんじゃなくて、なんであるかって考える。生活がより深いものになっていく。すぐわからんっていうんじゃなくて、自分で一回立ち止まって考えてみることで本質を見出してほしいです。

ー自分ひとりで考えるとき、自分の答えに自信が持てないことはありませんか。

髙橋)押さえつけられてきてるから、そう思うのかもしれないですね。自分の意見は否定されて当たり前だと考えて生きている生徒が多いように思います。「よくよく考えたらおかしくない?」みたいなことでも当たり前に受け入れちゃってる。誰かが決めつけた答えや、誰かの都合によって考えられた答えに振り回されて思考停止してしまうんじゃなくて、日頃から自分で考えていくような力をつけて欲しいです。先生も生徒も考えなくちゃいけない。「なんでこれってこういうルールなんだろう」って。

私自身、「このルールって誰かを抑圧したり、誰かにとって不利益な構造になっていないか」と常に意識しています。授業を作るうえでも、この歴史の中でこういう人たちが抑圧された存在なんじゃないかとか、ピックアップして取り上げたいと思っています。

折原)私はいろんなことに触れてみる機会が大事だと思います。とりあえず一回やってみることが大事。自分の高校時代を振り返ってみると、勉強だけじゃなくて、もっといろんな子と話せばよかったなって思います。みんな、一歩踏み出すのが大変じゃないですか。だからそれを先生が手助けしてあげられたらいいのかな。

村上)私が大事だと思うことは自分と向き合うことです。将来を考えるとき、必ず自分の力と相談することになるので。

ー行動すること・考えること。教育について大切だと思うことが絶妙にリンクしあっているように思います。これが神戸国際イズムでしょうか。

一同)ですかね、笑。

子どもたちが社会に出ていく過程で何が大切なのか。受け取ったバトンを次へ繋ぐため、想いを育てながら実習に取り組んでいるOBOGたちでした。